長い間ブログを滞らせてしまった。多くの方々からブログの催促メールやらお見舞いともとれるメッセージをいただいた。申し訳ない!!舞台とともに計140人以上の中間試験採点(しかもうち120人以上が英文でのエッセイ試験ーこれが字が読めないのが多い;涙)に追われ、学生の公演指導で帰宅が深夜すぎたり、クラスの発表指導で深夜までプランの書き直しをさせたり、就寝が3~4時を過ぎる日々が続いたのでかなり身体に響いてしまった。コーヒー飲みすぎで胃が荒れてしまったようだ。やはり大学二つと舞台のかけもちはかなり年齢的にきつくなってきている。が、しかし、そんな中で変な充足感が沸き起こるのはかなりのM的な喜びなのだろうか(苦笑)やはりやりたいことができているという幸せが疲労感の中にもあるのかもしれない。もっとも舞台が発散の時間になっていることは確かだ。

最近ある人から勧められて「博士のワーキングプア」とタイトルがついたUチューブをみた。大学非常勤講師がたどる悲惨な経済的状況をドキュメントしたものだが、さすがに非常勤講師だけで食べている人々は悲惨だなとつくづく思った。ん~、「芸は身を滅ぼすのか、あるいは身を助けるのか」昔から様々なことが言われてきたが、今のところ身を助けてもらっているようだ(苦笑)

いよいよ12月、今月は関東内の仕事の他、関西方面の仕事が多い。神戸、京都と何回かに分けて行く予定。しかも出発はつねに大学授業終了後なのでこれまた深夜の運転になりそうだ。そして26日から年始にかけては再び豪華客船の旅、飛鳥II号!!年始は4日に帰国直後すぐに大学の授業と鈴本演芸場が始まる!!師走、というが、まさに走りつづけるのは年末だけではなく年始にもすぐに始まる。(ああ、めまいがしてきた:汗)

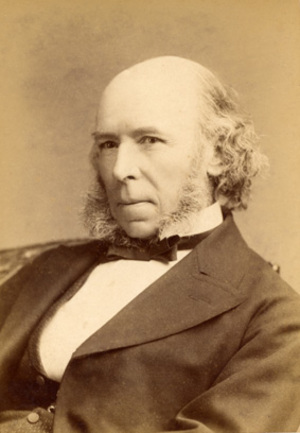

写真(下)はハーバート・スペンサー ソシアルダーウィニズムの創始者といわれる;ウッフッフッフ、この社会の個人も民族も適者生存なのだよ!って怖いこと言っていたな、この人。はたしてカンジヤママイムは適者となりうるのだろうか?苦笑

-

ブログ最新エントリー

ブログカテゴリ

- イベント (7)

- つれづれなるままに (671)

- ひとりごと (259)

- ワークショップ (9)

- 中学校公演に寄せられた感想 (4)

- 公演 (28)

- 告知 (55)

- 学位 (4)

- 小学校公演に寄せられた感想 (3)

- 高校公演に寄せられた感想 (3)

以前の記事

- 2025年7月 (3)

- 2025年6月 (2)

- 2025年5月 (4)

- 2025年1月 (3)

- 2024年12月 (3)

- 2024年9月 (1)

- 2024年6月 (5)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2024年1月 (3)

- 2023年12月 (6)

- 2023年11月 (8)

- 2023年10月 (2)

- 2023年7月 (10)

- 2023年6月 (3)

- 2023年4月 (2)

- 2023年3月 (5)

- 2023年2月 (3)

- 2023年1月 (4)

- 2022年12月 (6)

- 2022年11月 (4)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (1)

- 2022年5月 (4)

- 2022年4月 (1)

- 2021年11月 (3)

- 2021年7月 (3)

- 2021年4月 (2)

- 2021年3月 (2)

- 2021年2月 (3)

- 2021年1月 (5)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (2)

- 2020年9月 (1)

- 2020年8月 (1)

- 2020年7月 (2)

- 2020年6月 (5)

- 2020年5月 (4)

- 2020年1月 (2)

- 2019年11月 (5)

- 2019年10月 (5)

- 2019年8月 (3)

- 2019年7月 (5)

- 2019年6月 (2)

- 2019年5月 (1)

- 2019年3月 (1)

- 2019年2月 (3)

- 2018年12月 (7)

- 2018年11月 (9)

- 2018年10月 (8)

- 2018年9月 (7)

- 2018年8月 (11)

- 2018年7月 (3)

- 2018年6月 (4)

- 2018年5月 (1)

- 2018年4月 (3)

- 2018年3月 (1)

- 2018年2月 (1)

- 2018年1月 (3)

- 2017年12月 (5)

- 2017年11月 (3)

- 2017年10月 (4)

- 2017年8月 (2)

- 2017年7月 (3)

- 2017年4月 (3)

- 2017年3月 (2)

- 2016年12月 (1)

- 2016年11月 (1)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (3)

- 2016年7月 (10)

- 2016年6月 (2)

- 2016年5月 (1)

- 2016年4月 (3)

- 2016年3月 (1)

- 2016年2月 (1)

- 2016年1月 (5)

- 2015年12月 (2)

- 2015年11月 (4)

- 2015年10月 (3)

- 2015年9月 (3)

- 2015年8月 (1)

- 2015年7月 (5)

- 2015年6月 (3)

- 2015年4月 (2)

- 2015年3月 (1)

- 2015年2月 (2)

- 2015年1月 (3)

- 2014年12月 (5)

- 2014年11月 (5)

- 2014年10月 (4)

- 2014年9月 (3)

- 2014年8月 (1)

- 2014年7月 (3)

- 2014年6月 (6)

- 2014年5月 (3)

- 2014年4月 (5)

- 2014年3月 (5)

- 2014年2月 (3)

- 2014年1月 (2)

- 2013年12月 (4)

- 2013年11月 (4)

- 2013年10月 (6)

- 2013年9月 (4)

- 2013年8月 (4)

- 2013年7月 (8)

- 2013年6月 (6)

- 2013年5月 (3)

- 2013年4月 (6)

- 2013年3月 (5)

- 2013年2月 (5)

- 2013年1月 (6)

- 2012年12月 (7)

- 2012年11月 (10)

- 2012年10月 (9)

- 2012年9月 (10)

- 2012年8月 (7)

- 2012年7月 (9)

- 2012年6月 (10)

- 2012年5月 (4)

- 2012年4月 (8)

- 2012年3月 (8)

- 2012年2月 (6)

- 2012年1月 (10)

- 2011年12月 (7)

- 2011年11月 (9)

- 2011年10月 (7)

- 2011年9月 (2)

- 2011年8月 (6)

- 2011年7月 (11)

- 2011年6月 (10)

- 2011年5月 (6)

- 2011年4月 (8)

- 2011年3月 (14)

- 2011年2月 (11)

- 2011年1月 (9)

- 2010年12月 (11)

- 2010年11月 (13)

- 2010年10月 (9)

- 2010年9月 (10)

- 2010年8月 (6)

- 2010年7月 (9)

- 2010年6月 (7)

- 2010年5月 (8)

- 2010年4月 (13)

- 2010年3月 (14)

- 2010年2月 (10)

- 2010年1月 (5)

- 2009年12月 (12)

- 2009年11月 (10)

- 2009年10月 (14)

- 2009年9月 (10)

- 2009年8月 (10)

- 2009年7月 (11)

- 2009年6月 (9)

- 2009年5月 (12)

- 2009年4月 (6)

- 2009年3月 (10)

- 2009年2月 (16)

- 2009年1月 (11)

- 2008年12月 (10)

- 2008年11月 (8)

- 2008年10月 (12)

- 2008年9月 (4)

- 2008年8月 (13)

- 2008年7月 (18)

- 2008年6月 (9)

- 2008年5月 (11)

- 2008年4月 (7)

- 2008年3月 (13)

- 2008年2月 (6)

- 2008年1月 (12)

- 2007年12月 (9)

- 2007年11月 (5)

- 2007年10月 (5)

- 2007年9月 (8)

- 2007年8月 (2)

- 2007年7月 (14)

- 2007年6月 (6)

- 2007年5月 (5)

- 2007年4月 (13)

- 2007年3月 (1)

- 2007年1月 (1)

- 2006年12月 (2)

- 2006年9月 (1)

- 2006年7月 (3)

- 2006年5月 (1)

- 2006年4月 (1)

- 2006年3月 (1)

- 2005年12月 (1)