前回に引き続き, 永さんとの全国の旅の一場面を、永さんご自身がその著書でご紹介頂いた一節です。以下、永六輔著『あの町この人その言葉』137ページより

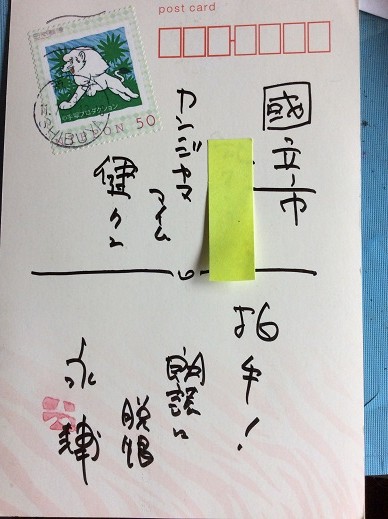

「カンジヤマ・マイムと山形で」

パントマイムのデュオ。作品のなかに「奥の細道」がある。この日、大阪で芭蕉真筆の発見。せっかく山形にいるのだからと、山形編をリクエスト。「閑かさや岩にしみ入る蝉の声」「五月雨をあつめて早し最上川」などなど名句をパントマイムで。

「パントマイムのパンはパン・パシフィックのパン、ピーター・パンのパンです。すべてという意味もありますから・・・」

この二人、寄席にも、子供たち相手にも品があって好評。

「奥の細道」山形編は山形でも絶賛。司会者として鼻が高かった。

そして、「奥の細道」を「黙の細道」と紹介。(引用終わり)

この時、たしかカンジヤマ・マイムはちょうど山形を旅公演していた時で、永さんがそれを聞きつけ、私たちをお誘いくださったのだ。未熟な芸ではあるが、それを永さんが司会で面白可笑しく紹介してくださるとお客様もいつも以上に興味をもって見てくださるのが凄いと思う。自分はこの話芸が習得したくて仕方なかった。いつもこの永さんの話芸には感服だった。山形での俳句マイム。思い出深いものがある。

実はカンジヤマ・マイムが旅人として初めて、よみうり、日本テレビの「遠くへ行きたい」に出演した第一回目もこの山形の旅だった。一番最初にべに花染め農家を取材したときに、農家のおばあさんたちの山形弁がさっぱりわからなかったのを思い出す。取材し、質問したのに、その返ってきた答えがまったく理解できないでいた。するとディレクターが、「そのままきいてうなづいて!」というので、そうさせていただいたのだが、後でちゃんとテロップが付いていたのに納得(笑)いろいろと学ばせて頂いた。山寺でせみの俳句をマイムで詠み、そして最上川にて五月雨を~をマイムで詠んだ。なんという幸せ!!